本篇文章內容由[中國幕墻網]編輯部整理發布:

本文是一篇從構圖、形式上出發的語匯字典,目的是對缺乏設計語匯的同學提供一個有效的立面參考大全,無關乎設計方法論,亦和市場環境下受規劃、甲方等各因素影響下的實際操作有一定區別。

廢話少說,先說結論:平時要有強迫癥的歸類整理習慣,形成自己的數據庫,用到的時候有針對性的大量瀏覽,才能有好的設計!! 除非是個別的天才,否則對于大多數人來講,光靠自己憑空想象,是很難想象出一個合理美觀的形式的!!

多圖純干貨!

1、架空

柯布大師的新建筑五點之底層架空!不解釋,如今已經廣泛運用到各類型建筑,不管是辦公建筑還是休閑建筑,不管是課程設計還是快題設計,duang地那么來一下,虛實關系馬上區分出來有木有!底層結合停車、景觀、交流各種不明覺厲的空間布置有木有!

2、挖洞

體量太呆了?立面太板了?不要緊!立面上掏兩個洞!保管馬上高大上!什么?你問我掏出來的這兩個洞干嘛?空中花園行不行?open空間行不行?營造向外的視線和塑造交流空間行不行?增強通風采光什么的,綠色建筑啊!!

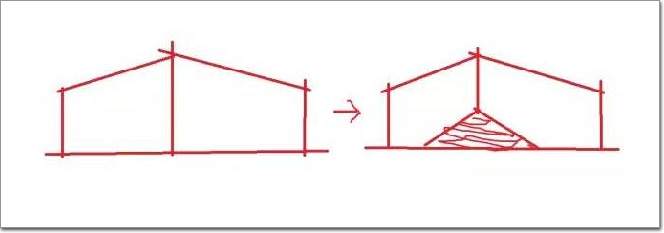

3、挖槽/分段

建筑太長了怎么辦?體量太大了怎么辦?你不會分成幾塊嗎?分段分段,好用又無腦,基本不影響平面布置~尤其適合用于展覽建筑,不但可以橫著分,還可以豎著分,還可以橫的豎的一起來,分一分,笨重的體量變輕盈了,切一切,厚實的體塊變順眼了。

山墻面分段,仔細看!一個簡單的山墻面出現了幾個層次?1處金屬穿孔板 2處混凝土(詞條“混凝土”由行業大百科提供) 3處玻璃幕墻 4處干掛石材,一個山墻面,出現了4種不同的材料肌理,并且在比例、色質上整體渾然一體,你說厲害不厲害?經常有同學在說自己的建筑沒細節,往往是一個干巴巴的山墻面,學一學怎么做層次!

4、假墻/疊加

簡單地說,就是在建筑表面穿兩層衣服,具體問邁耶!

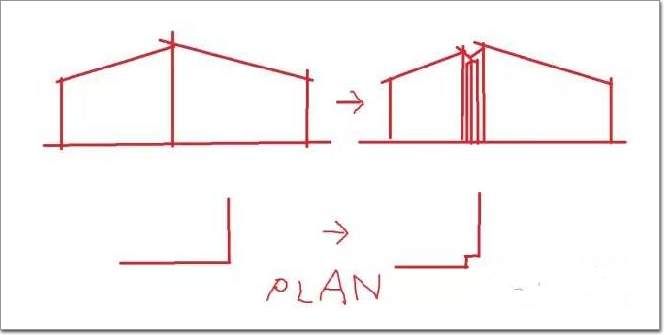

5、增設構架

簡單來說,通過雨棚、挑檐、構架柱等“構件” ,來讓建筑形成格式塔心理學中的連續性、閉合性原則。但是這招慎用,部分甲方/老師會對這種無實際功能的構造物會敏感!

6、切角

砍掉建筑兩個面交接處的一個角,使之呈現出規則/不規則的體量,特別是用在轉角處,運用得當可以有效消減建筑體量,呈現出“依附”的奇特效果。

但是此法需注意,如果采用斜著切角的辦法(多用于各CBD綜合體),需注意平面自下而上的對應關系。

7、邊框

不管里面是什么玩意兒,外面我一律用一個大框包起來,類似照相的框景原理,只要加個框,整體了,和諧了,但須注意,此種元素是很強勢的手法,適用于政府、劇院等相對嚴肅的建筑物。

另外,我可以全包,我也可以半包,適當地豁口,使得建筑相鄰兩個面之間發生流動的關系,呈現出有趣的拓撲關系。不管里面是什么玩意兒,外面我一律用一個大框包起來,類似照相的框景原理,只要加個框,整體了,和諧了,但須注意,此種元素是很強勢的手法,適用于政府、劇院等相對嚴肅的建筑物。

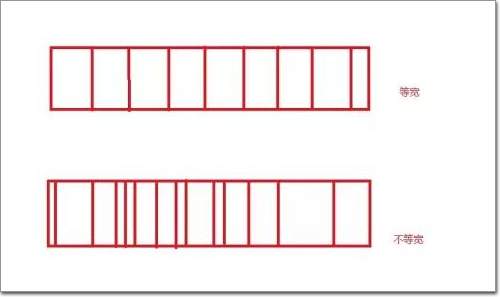

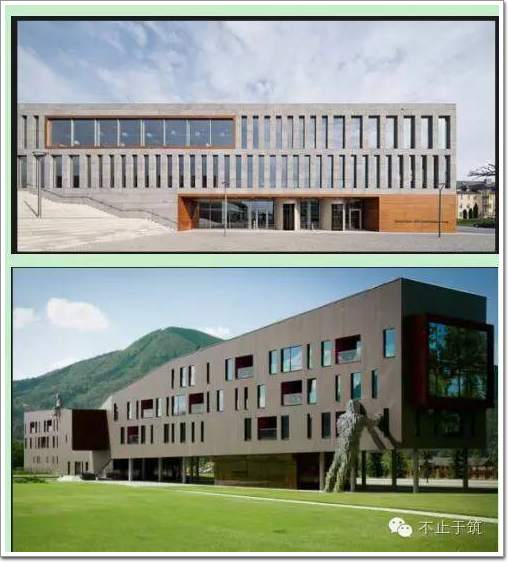

8、琴鍵(本人自創名詞)

為什么叫琴鍵?因為這像鋼琴上的琴鍵啊有木有! 這是現在很fashion的一種表皮手法了,,特別適用于題主所說的研究建筑/辦公建筑等,,對平面也沒有過多的要求。 其奧秘在于對比例和尺度的精準控制,否則達不到預期的效果。

具體可分為規則的間隔/錯縫(左上圖)和不規則的間隔/錯縫(右下圖)兩種。

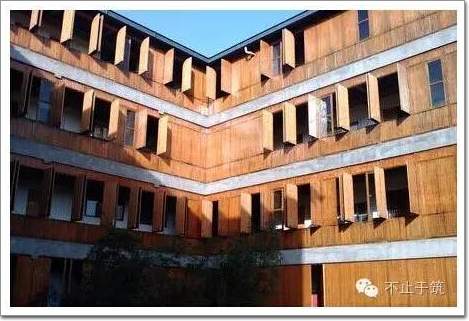

9、百葉/豎向格柵

此種是琴鍵的變形版本,通過垂直于Y軸方向的豎向窗套來尋找立面的變化,并且可以與X軸的百葉形成豎向與橫向的對比,豐富構圖的層次。

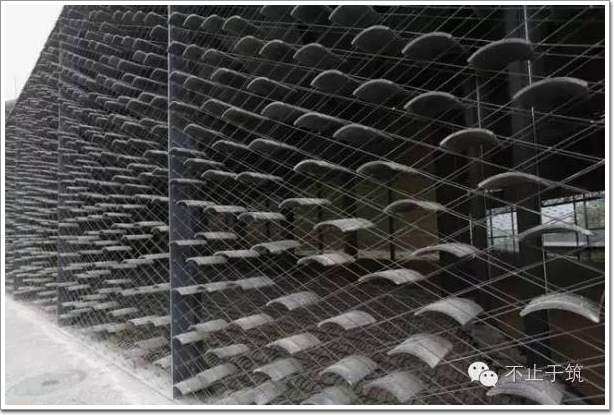

10、編織表皮

將表皮肌理化、編織化,形成半透明的消隱效果,近年許多參數化、建構設計的最愛。

11、豎向分隔

起源哥特式,垂直的線條引領全身,營造向上的動勢,運用得當非常有利于烘托出建筑的氣勢。

12、橫向分隔

與豎向分隔恰好相反,強調水平、橫陳、舒展的建筑形象。

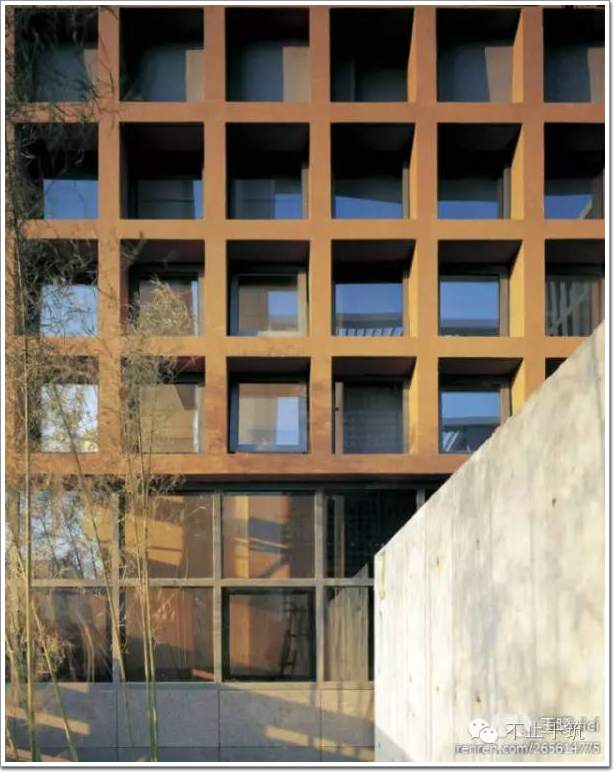

13、網格

“田”字形的構圖,形如網格

小小的單元格,大大的花樣,注意看下圖,在窗口的設計中,將平開窗、落地窗、空調機位等元素,統一組織在一個窗口造型單元里,既避免了以往空調機位的凌亂布置,又形成光影豐富、具有韻律的外墻肌理,做到形式與功能的統一。

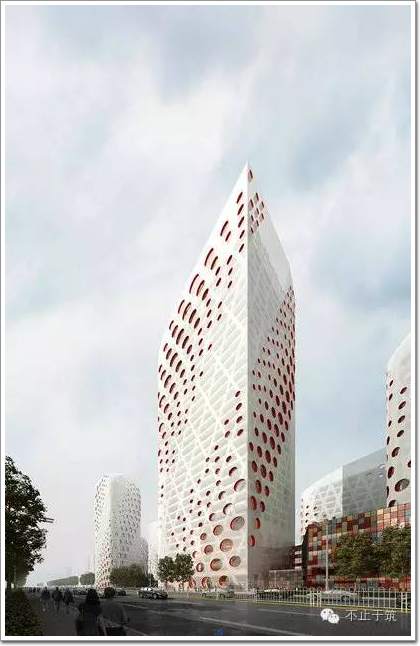

14、散點

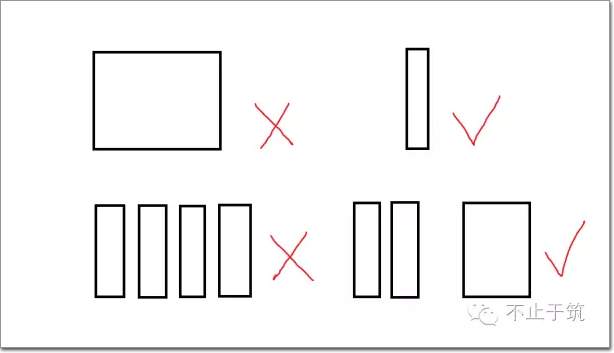

散點(普通平開窗)是否一定伴隨著單調?以上四個圖說明了一切:

兩個小技巧:

一、盡量采用瘦長的平開窗,而不是近似正方形的平開窗,

二、盡量不規則地利用位置、大小進行錯動布置,但是整體應遵循基準和對位關系。

15、變異

喪尸片看過伐~~立面上一塊如同腫瘤細胞一樣發生畸變,在形狀/色質上形成顯著區分,本質是強烈的對比。

16、插入單元體

在立面上置入單元塊,形成“萌”的既視感,如上圖天津華旭小學,錯動布置單元塊,形成一大亮點。

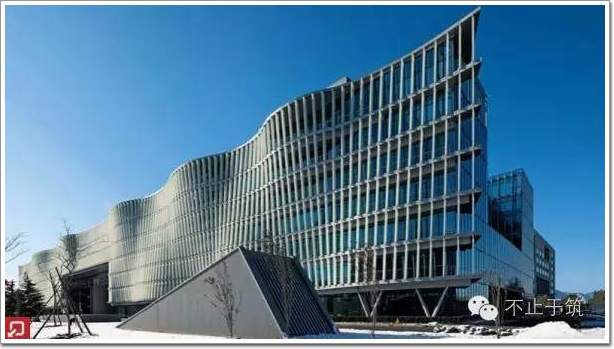

17、波浪/鋸齒

建筑表面呈現出如波浪起伏的表情,可用折線,也可用曲線。

18、旋轉/平移

最后一個,想象一下一個魔方從下往上逐層旋轉的手法,,如著名的夢露大廈,,僅供娛樂~

18招式已介紹完畢,需注意的是,以上手法并不獨立存在,它們可以同時存在,同時并用,換言之,一個建筑可以同時運用以上的幾個手法:

如:

同時運用了1-邊框,2-變異,3-挖槽,4-網格的手法。

再如

同時運用了1-豎向格柵,2-增設構架(出挑陽臺),3-挖槽,4-架空的手法。

不過手法并不是堆砌越多越好,同一個建筑,手法保持在2-4種是較為理想的情況,否則再多則亂,在駕馭能力不夠的情況下,會出現主次不分、雜亂無章的情況。

另外,需要說明的是,以上是手法,僅僅是工具,真正要訓練出出色的造型能力,還必須在這上面有形式美的基本規律(主次、對比、均衡、比例、尺度、節奏、韻律…),以及構圖基本秩序(對稱、等級、拓撲、軸線、向心…)等的認知,由“思想”指導“工具”,這樣才能將手法有所用。

最后,不希望本文變成一篇流于形式的純教條文章,必須說明的是,以上僅僅提供參考,在實際實踐中,不論是信奉form follws function 還是 failure of modern Arch.,形式和平面都不應該完全脫節考慮(譬如局部的大房間可能因為采光、通風的需要,反映在立面上成了變異的一塊,再譬如內部走道在山墻面形成了一道分段,等等)。

換言之,功能不一定決定形式,但是形式一定不能和功能邏輯所矛盾,否則一切都成了華而不實的紙上談兵,也不是設計的初衷。