1.引言

在當代建筑行業,幕墻因其美觀、時尚而深受建筑師的青睞,它賦予建筑的最大特點是將建筑美學、建筑功能、建筑節能等因素有機地統一起來,因而受到廣泛的使用和推廣,幕墻行業也得到了高速的發展。幕墻成就建筑之美,形態成就幕墻之美,線條是幕墻最常見的形態之一,同時也可以通過線條來增強其遮陽功能,建筑師會根據建筑的特色設置不同類型的橫向或豎向裝飾線條。然而,幕墻的分類有很多種,根據其安裝施工方法分為單元式幕墻和構件式幕墻,隨著施工現場人工成本的不斷攀升以及人們對于幕墻品質的要求越來越高,單元式幕墻運用越來越多,帶有大線條的單元式幕墻比比皆是,需要幕墻工程設計人員對于上述幕墻的設計有一些深入的研究,本文針對豎向大線條插接型單元幕墻的設計體系進行分析和總結,供廣大幕墻工程設計人員參考。

2.定義

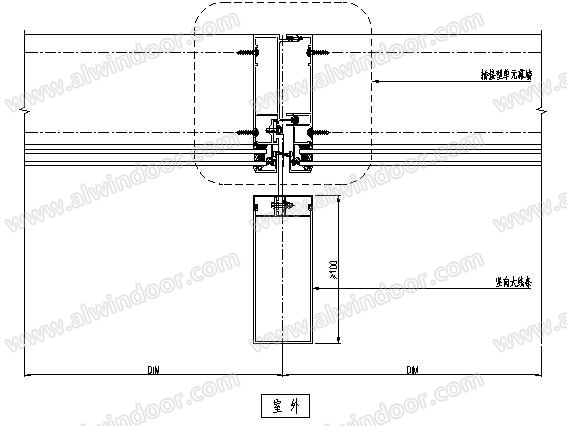

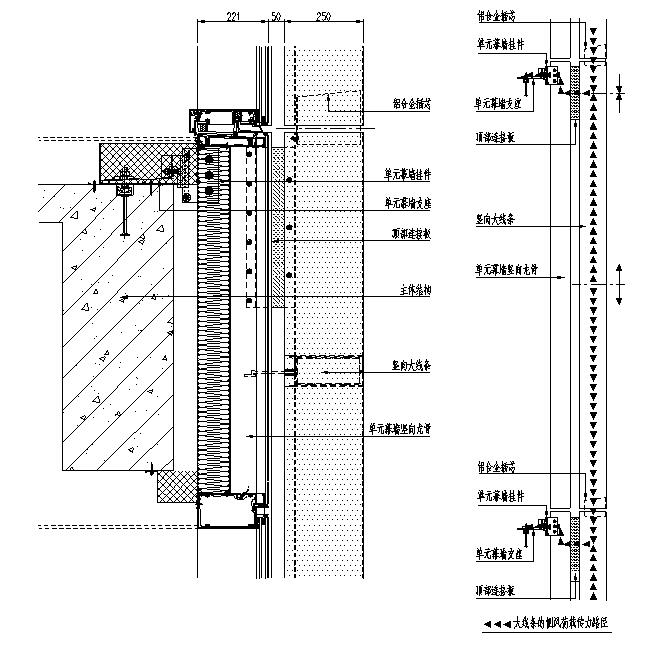

本文主要介紹的是豎向大線條插接型單元幕墻設計,根據《建筑幕墻術語》(GB/T 34327-2017)3.3.1.2條以及3.3.1.2.1條內容,文中所述的豎向大線條插接型單元幕墻定義如下:由面板與支承框架在工廠制成的不小于一個樓層高度的幕墻結構基本單位,直接安裝在主體結構上組合而成的框支承建筑幕墻,其單元板塊之間以立柱(詞條“立柱”由行業大百科提供)型材相互插接的密封方式完成組合,且豎向帶有大裝飾線條,大裝飾條外挑尺寸在100mm以上,如下圖一示意。

圖一 豎向大線條插接型單元幕墻

3.荷載取值

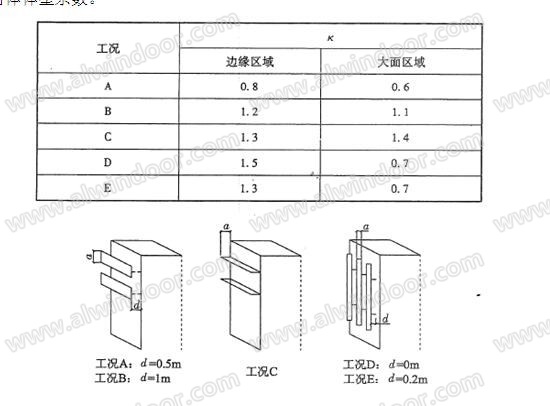

對于豎向大線條插接型單元幕墻而言,其立面幕墻的荷載取值依據《建筑結構荷載規范》(GB 50009-2012)相關內容即可,設計過程中無特殊之處,需要重點關注豎向大線條荷載取值。然而對于豎向大線條本身而言,其風荷載局部體型系數μsl在 《建筑結構荷載規范》(GB 50009-2012)中沒有十分明確的取值,可參考廣東省標準《建筑結構荷載規范》(DBJ 15-101-2014)7.4.1第5條: 對于高層建筑表面尺寸a小于1m的橫向或豎向不鏤空百葉條,其局部體型系數μsl'=K μsl,式中:K—系數,按表一取值,μsl—臨近區域墻體體型系數。

表一 系數K

4.體系設計

對于豎向大線條插接型單元幕墻而言,幕墻節點本身按傳統的單元幕墻設計即可,僅需要關注豎向大線條的側向風荷載傳力體系設計。對于豎向大線條的側向風荷載傳力體系常規有三種設計,第一種體系是連續或間隔均勻且密集的連接板(詞條“連接板”由行業大百科提供)設計,第二種頂部和底部各一連接板設計,第三種僅頂部一連接板設計,上述三種體系設計具體實施如下。

4.1連續或間隔均勻且密集的連接板設計

此體系設計方式通過在豎向大線條上設置連續或間隔均勻且密集的連接板,將大線條固定在單元幕墻豎向龍骨上,從而實現大線條的連接固定。其傳力路徑比較復雜,大線條的側向風荷載通過各位置的連接板直接傳遞至單元幕墻豎向龍骨,進而單元幕墻豎向龍骨各位置均受到大線條的側向風荷載,其承受的荷載沿單元幕墻豎向龍骨自身向其頂部及底部傳遞。在單元幕墻豎向龍骨頂部,傳統的插接型單元幕墻設置有支座(詞條“支座”由行業大百科提供),豎向大線條傳遞來的側風荷載直接傳遞給單元幕墻掛件,由單元幕墻掛件傳遞給支座,再由支座傳遞給主體結構。在單元幕墻豎向龍骨底部,傳統的插接型單元幕墻連接方式為上下橫梁插接,若不采用其他特殊處理,除了摩擦力外沒有其他構件能夠抵抗豎向大線條傳遞來的側風荷載。然而對于外挑較大的豎向線條,摩擦力無法抵抗大線條傳遞來的側風荷載,因爾需要在橫滑塊上構造設計一個凸出構件,此凸出構件作為單元幕墻豎向龍骨底部的插芯,可與單元幕墻豎向龍骨緊密配合并在高度方向搭接一定的深度,且左右不能位移,同時將橫滑塊一端與下板塊的上橫梁采用自攻釘連接,而不是簡單的插接固定,通過上述構造設計,大線條傳遞來的側風荷載在單元幕墻底部由豎向龍骨傳遞給橫滑塊,再由橫滑塊過渡給下板塊的上橫梁,并直接傳遞給下板塊的豎向龍骨,再由下板塊的豎向龍骨傳遞給單元幕墻掛件,由單元幕墻掛件傳遞給支座,再由支座傳遞給主體結構,從而形成穩定的受力體系。其節點構造及傳力路徑如圖二所示,單元幕墻豎向龍骨的底部傳力構造方式如圖三所示。

圖二 節點構造及傳力路徑

圖三 單元幕墻豎向龍骨的底部傳力構造方式

采用此體系設計,整個單元幕墻豎向龍骨需全部承擔豎向大線條的側風荷載,其側風荷載對于單元幕墻豎向龍骨為弱軸方向受力,受力狀態不合理,對于豎向龍骨本身影響最大,此外在單元幕墻豎向龍骨的底部傳力構造方式非常復雜。

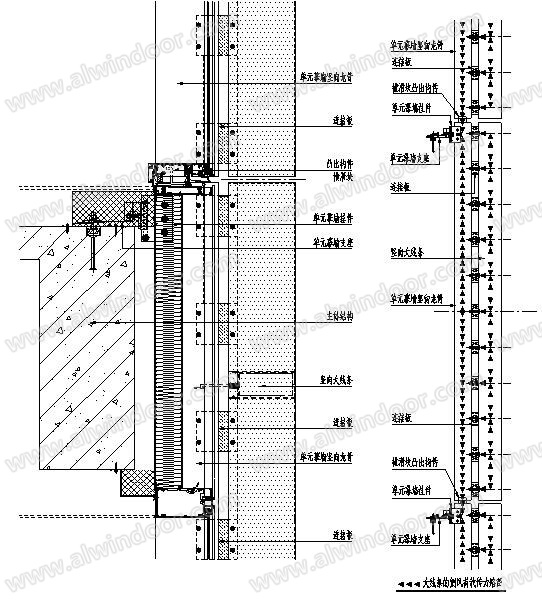

4.2頂部和底部各一連接板設計

此體系設計方式通過在豎向大線條的頂部和底部各設置一個連接板,將大線條固定在單元幕墻豎向龍骨上,從而實現大線條的連接固定。其傳力路徑比連續或間隔均勻且密集的連接板設計略簡單,大線條的側向風荷載首先向其自身的頂部和底部傳遞,然后通過大線條頂部和底部的連接板直接傳遞給單元幕墻豎向龍骨。在單元幕墻豎向龍骨頂部和底部,其構造方式與連續或間隔均勻且密集的連接板設計一致,后續的傳力路徑也一致,本文不再贅述。其節點構造及傳力路徑如圖四所示,單元幕墻豎向龍骨的底部傳力構造方式如上圖三所示。

圖四 節點構造及傳力路徑

采用此體系設計,單元幕墻豎向龍骨僅需在頂部和底部承擔豎向大線條的側風荷載,且主要為傳導作用,豎向龍骨本身受影響不大,但其單元幕墻豎向龍骨的底部傳力構造方式依然非常復雜。

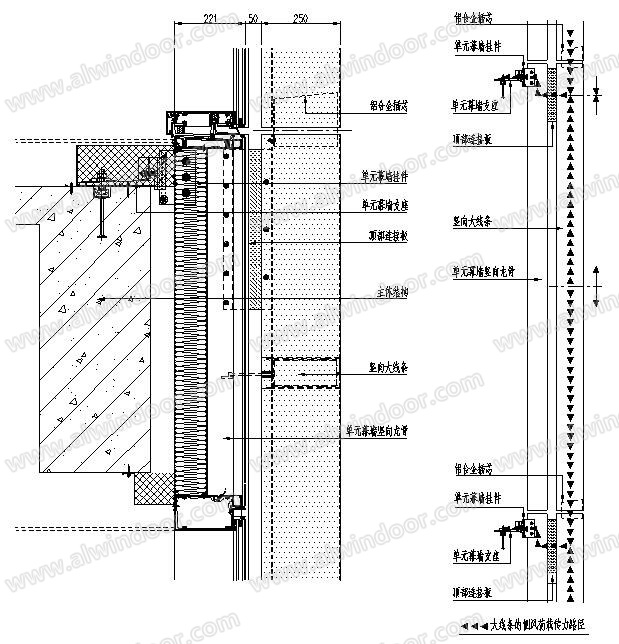

4.3僅頂部一連接板設計

此體系設計方式通過在大線條的頂部設置一個連接板,將豎向大線條固定在單元幕墻豎向龍骨上,同時在大線條底部設置一個鋁合金插芯,大線條底部通過鋁(詞條“鋁”由行業大百科提供)合金插芯與下一層板塊的大線條插接固定,從而實現大線條的連接固定。其傳力路徑比較簡單,豎向大線條的側向風荷載首先向其自身的頂部和底部傳遞,頂部由大裝飾條的連接板傳遞至單元幕墻豎向龍骨,再傳遞給單元幕墻掛件,由單元幕墻掛件傳遞給支座,再由支座傳遞給主體結構。底部由大裝飾條通過鋁合金插芯直接傳遞給下一層板塊的大線條,再由下一層板塊的大線條通過連接板傳遞給下一層板塊的單元幕墻豎向龍骨,再傳遞給下一層板塊的單元幕墻掛件,由下一層板塊的單元幕墻掛件傳遞給支座,再由支座傳遞給主體結構。其節點構造及傳力路徑如圖五所示。

圖五 節點構造及傳力路徑

采用此體系設計,單元幕墻豎向龍骨僅需在頂部承擔大線條的側風荷載,主要為傳導作用,單元幕墻豎向龍骨本身受影響不大,單元板塊之間不需要傳遞豎向大線條的側風荷載,單元幕墻豎向龍骨的底部不需要特殊處理,按傳統單元幕墻的插接方式設計即可。

5.對比分析

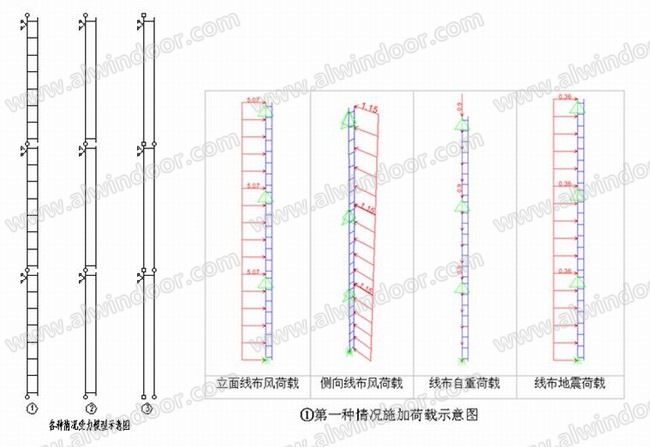

現通過計算進行對比分析,取廣東珠海市地面粗糙度C類地區工程為例,建筑高度100m高,幕墻水平分格為1500mm,層高為4200mm,根據廣東省標準《建筑結構荷載規范》(DBJ 15-101-2014),立面風荷載標準值Wk1計算后取值-3.38 kN/m2,裝飾條風荷載標準值Wk2計算后取值-4.61kN/m2,此處主要考慮裝飾條與立柱間不同的連接方式對立柱受力的影響,在保證裝飾條連接件強度滿足要求的情況下,分以下三種連接體系進行考慮:

①第一種情況:裝飾條與立柱間隔均勻且密集的連接板設計,連接板間距550mm均布;

②第二種情況:裝飾條與立柱在頂部和底部各一連接板設計;

③第三種情況:裝飾條與立柱在僅頂部一連接板設計,裝飾條底部插芯連接。

根據實際情況,鋁立柱與裝飾條整體建模計算,建立三跨模型,取中間跨結果作為幕墻立柱校核的依據。立柱按多跨簡支連續梁模型計算,荷載及組合按廣東省標準《建筑結構荷載規范》(DBJ 15-101-2014)設計,各種情況受力模型及SAP2000模型施加荷載如下圖六所示:

圖六 各種情況受力模型及SAP2000模型施加荷載示意圖

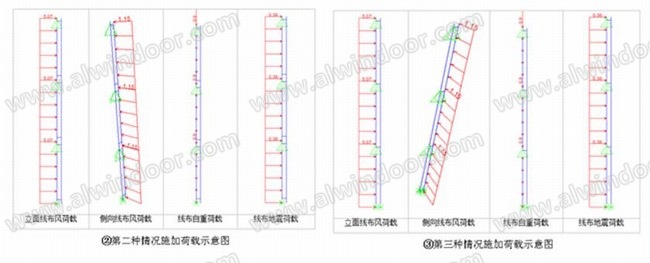

各種情況內力示意圖如下圖七所示:

圖七 各種情況內力示意圖

各種情況桿件應力及撓度對比如下表二示意:

表二 各種情況桿件應力及撓度對比表

上述表中可以看出,采用第一種情況設計時,裝飾條參與幕墻豎向龍骨整體受力,桿件組合應力值較小,但桿件側向撓度最大,且為控制作用,桿件組合撓度值也最大。采用第三種情況設計時,其桿件側向撓度最小,說明幕墻豎向龍骨受大線條的側風影響最小。

6.結語

豎向大線條在建筑中被廣泛運用,插接型單元幕墻也越來越普及,對于豎向大線條插接型單元幕墻,其體系設計有多種方式,各種體系各有特點。根據上述體系設計及計算對比分析,總結以下幾點體會:

6.1豎向大線條側向風荷載非常大,僅僅是受風面積小而已,但設計中絕對不容忽視;

6.2 豎向大線條側向風荷載局部體型系數取值可參考廣東省標準《建筑結構荷載規范》(DBJ 15-101-2014)取用;

6.3豎向大線條插接型單元幕墻采用連續或間隔均勻且密集的連接板設計、頂部和底部各一連接板設計,需重點考慮單元板塊之間的側向荷載傳力構件設計,不能僅僅是想當然依靠單元板塊之間的摩擦力傳遞大線條的側向風荷載;

6.4豎向大線條插接型單元幕墻采用僅頂部一連接板設計時,其裝飾條和幕墻豎向龍骨受力各自相對獨立受力,傳力路徑簡單直接,大線條的側風荷載對于幕墻豎向龍骨影響最小,整個體系設計也比較合理。

參考文獻:

[1]、《建筑幕墻術語》 GB/T 34327-2017

[2]、《建筑結構荷載規范》 DBJ 15-101-2014

[3]、《建筑結構荷載規范》 GB 50009-2012

[4]、《鋁合金結構設計規范》 GB 50429-2007

[5]、《玻璃幕墻工程技術規范》JGJ 102-2003