本篇文章內容由[中國幕墻網ALwindoor.com]編輯部整理發布:

2022年的土地市場上建筑類企業的身影頗為強勁。

6.35億元,湖南建工競得廣州荔灣一宗商用地;16.7億元,北京建工摘得北京房山佳世苑三期地塊;39.91億元,陜西建工和俊發包攬西安杜城村城改首批次3宗住宅用地。

連日來,各地建工企業頻頻現身土地拍賣市場。

中指研究院數據顯示,在2022年前10月房企拿地權益金額排行榜中,10余家建筑工程類企業上榜,包括中建玖合、中建東孚、中建智地、中建三局等4家“中建系”企業,它們分列第20、22、58、76位,合計拿地金額347億元。

若將中國建筑、中海地產計算在內,整個中建集團的拿地金額高達1076億元,是目前拿地金額最多主體。

除了以全國最大建筑商身份活躍在當前土地市場上的“中建系”外,中國鐵建和中國中鐵分別以333億元和166億元拿地金額排名第8位和第15位。

“隱形拿地之王”

中建系地產公司“抬頭”

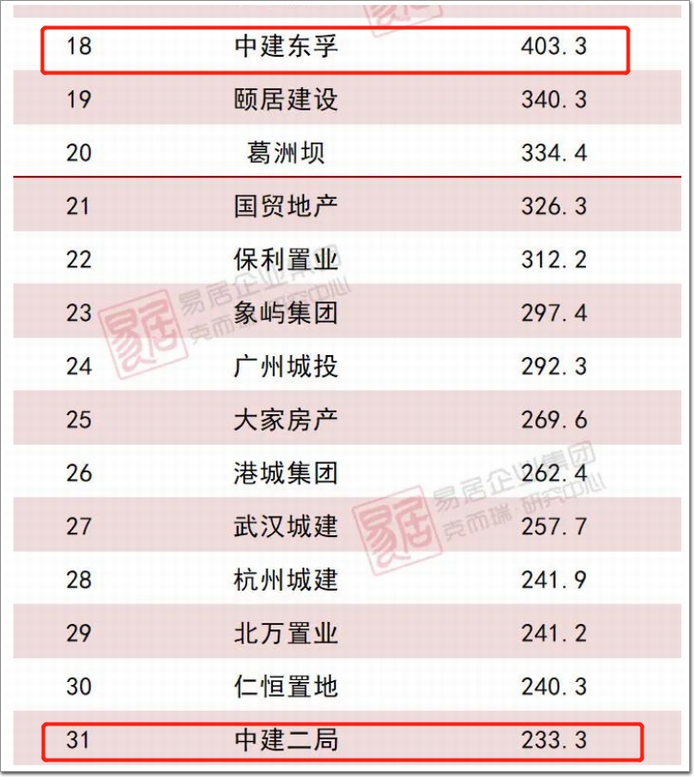

中國建筑旗下有8大工程局,而這些工程局也都各自有自己的地產子公司,今年部分子公司也積極拿地,在1-10月中國房地產企業新增貨值TOP100中,也看到了這些子公司的名字:

中建東孚,1-10月新增貨值403.3億,位居16的位置;

再比如中建二局(中建玖合),1-10月新增貨值233.3億,位居26名;

還有中建智地以161.7億的新增貨值位居48名。

圖片來源:克而瑞

今年1-10月,中建系地產公司的銷售額,也榜上有名,根據克而瑞數據統計顯示:

中建東孚243.3億;

中建信和182.2億;

這兩家公司銷售額加起來達到425.5億,妥妥進入TOP40陣列,這還沒算上其他幾個工程局的地產公司。

所以,在接下來的房地產榜單中,這幾家公司或許會是常客了。

中建8子的前世今生

不了解情況的人可能會認為上述這些公司都是中建旗下工程局新成立的地產公司,其實不然。

首先先簡單說下8個工程局的來歷,個個都來頭不小:

比如中建一局的前身是長春第一汽車制造廠;

中建二局最早可追溯到1952年成立的中國人民解放軍華東野戰軍步兵第99師—“一五”時期156項重點工程建設的骨干隊伍;

中建四局前身是1962年8月成立的建設工程部貴州工程公司。

真的是妥妥的國家力量和實力的展現。在中國建筑紛繁復雜的公司架構中,可以說8個工程局一直是比較獨立的存在。

圖片來源:中國建筑官網

2009年7月,中國建筑在A股上市,在招股書中,其提到地產業務主要分為三塊:

中海地產、中建地產和總公司下屬各工程局及設計院運營的房地產業務,前兩者為主要地產平臺。

但在2013年左右,中海內部發起了針對同業競爭的整合,中建地產338億元的資產被整體并入中海。

而8大局的地產業務在當時并沒有被打包帶入中海,而是各自獨立運作。

事實上,在上世紀90年代,房地產進入了黃金發展期,這些工程局就已經成立了房地產平臺,但大多數都是以“中建X局房地產公司”來命名,比如中建一局房地產公司等。

近兩三年來,部分地產公司開始更名,打造自己專屬的地產品牌:

比如2020年6月,中建一局房地產開發有限公司更名為中建智地;

2021年3月,中建三局房地產公司正式更名為中建壹品投資公司;

當年8月,二局也將其“北京中建地產”更名為中建玖合。

更名,從業務的角度來說,意味著對于過去地產業務的重新梳理和整合;從品牌的角度來說,則是對于自身的再定位,并且以更高的戰略定位重新出發。

比如中建智地的定位,就是是致力于“智造美好生活”,成為一流“品質社區綜合服務商”。

這8家公司中,規模最大的是中建東孚,也就是中建八局旗下地產公司,今年1-10月超過200億的銷售規模,位列67名的位置。此外,中建東孚今年拿地也最猛,新增貨值超400億。

其次是中建信和(中建五局旗下地產公司)。剩余的公司銷售規模暫時沒有登上克而瑞銷售榜。

從布局角度來看,這些公司的布局有差異的地方,也有重合的地方:

中建智地(一局):總部在北京,深耕北京,聚焦京津、長三角及大灣區布局;

中建玖合(二局):總部在北京,先后成立了大灣區事業部、華東事業部和北京區域,以京津冀、大灣區、長三角、長江經濟帶核心城市為主的區域布局逐步形成;

中建壹品(三局):總部在武漢,持續深耕湖北武漢市場,重點突破長三角區域;

中建地產廣州(四局):總部在廣州,地產業務主要集中在廣東、貴州;

中建信和(五局):總部在長沙,主要深耕長沙區域;

中建地產天津(六局):總部天津,堅持“1+3+2”區域發展規劃。“1”是堅持天津核心市場不動搖;“3”是長、珠三角城市群、粵港澳大灣區、成渝雙城都市圈;“2”是西安、昆明兩個區域中心城市;

中建七局地產:總部在鄭州,主要在核心城市鄭州、福州、蘇州等城市布局;

中建東孚(八局):總部在上海,形成了以上海為中心,華北區域、華東區域、華西區域、華南區域為核心戰略區的“1+4”布局;

這8個地產公司總部分散在全國各地,這些公司都在總部所在地進行深耕,如果有余力的話也會在熱點城市和熱點區域布局。

以中建玖合為例:

中建玖合雖然總部在北京,在北京也拿了諸多重磅地塊,但就在前不久,其拿下了上海嘉定未來城市理想單元地塊房地產開發項目。項目總投資約117.34億,其中地價款約64.36億。可見其對于上海市場的重視。

而且中建玖合也已經在上海臨港了布局了多個項目,中建·玖里書香、中建·玖海云天、西島國際金融中心等。

更為典型的是,此前有相關機構統計過,中建8個地產公司已經有一半在北京布局過,分別為一局、二局、三局以及五局。

“各自為政”的發展隱憂

進擊的除“中建系”外,在土地市場投資熱情不減的不乏各大基建類企業。

11月7日,經過92輪競價,中鐵置業以約40054.9萬元拿下江蘇南通地塊,溢價17.81%。更早之前,中鐵置業與中鐵諾德兩個平臺在上海攜手拿地,先是中鐵諾德以超20億元底價獨立競得上海臨港新片區純宅地,隨后中鐵置業聯合中鐵諾德以40.22億元競得青浦區一宗地塊。

除此之外,中國中鐵旗下各平臺相繼在廣州、貴陽、合肥等地布局,拿地主體除以上兩個平臺外,中鐵集團下屬的各工程局也有現身。

中指研究院統計數據顯示,中國中鐵1~10月拿地面積312萬平方米,排第5位,同比增長88%。中國鐵建也在繼續發力,前10月拿地面積414萬平方米,僅次于華潤和保利,位列第3。

10月27日,成都三批次集中供地落幕,中國鐵建累計拿地2宗,豪擲約32.58億元,是此輪成都拿地金額最高的企業。6月,上海首輪集中供地中,中國鐵建就收獲3宗地塊,斥資69億元,其中兩塊地溢價均達到10%左右,均為獨立拿地。

“建筑類巨頭的表現真的越來越亮眼了。”有網友在某貼吧中提到,各大工程局“互為兄弟又互相競爭”。

劉水認為,建筑、基建類企業在資金、開發建設等方面具有優勢,但在產品力、營銷等環節存在一定局限,因此其房地產開發業務長期發展仍然取決于綜合能力建設。特別是當前房地產市場仍在底部運行,回暖暫未見曙光,此類企業高額土地投資能否有效轉化為銷售和營業收入仍然取決于整體市場情況。

今年前三季度,中國中鐵房地產銷售業務簽約合同額為411.4億元,占總合同額約2.07%;房地產開發業務營業收入為342.09億元,同比增長56.5%。在中指研究院發布的2022年1~10月房企銷售排行榜中,中國中鐵以516.9億元排在第32位,較去年同期上升22個名次;在權益銷售榜中,中國中鐵更是沖進TOP30。

一位房地產行業分析師表示,對于具有雄厚財力與融資能力的央企來說,現在的確是彎道超車的好時機。當下市場環境適宜央企投資,各地政府鼓勵央企參與拿地開發以及上游甲方公司債務傳導的工程款、墊資等問題聚合傳導后,大型建筑類央企紛紛探索盈利空間,直接拿地投資開發趨勢愈發明顯,但各子公司各自為營擴張房地產開發業務帶來的同業競爭壓力也大。

明源不動產研究院首席研究員艾振強認為,當前建筑行業的毛利率在11%左右,房地產的毛利率盡管有所下滑也能高出建筑行業約10個百分點,因此建筑類企業有動力開拓房地產業務。現在能低價拿到優勢地塊的概率大大增加,國資建筑企業又有較大融資優勢,這意味著項目盈利空間較大。

“主要還是感受到了地產開發能為各平臺利潤增色。”某房企內部人士說,行業格局從“強者恒強”轉向“穩者更強”,但這些“巨無霸”在房地產開發業務方面有多個平行單位,涉及子公司盤根錯節,是陸續推進地產板塊整合還是各自為戰是一個問題;它們旗下的房地產業務都曾經歷多年起伏波折,能否在市場樹立品牌也有待觀察。