本篇文章內容由[中國幕墻網ALwindoor.com]編輯部整理發布:

玻璃成了普通人也能使用的物品。

△古羅馬玻璃器皿

古羅馬不但是新的玻璃制造中心,也是玻璃器皿最大的消費市場。

人們超愛玻璃,除了玻璃器皿,還發明了很多充滿創意的應用方式,比如鏡子,比如玻璃窗,而兩者都需要用到平板玻璃。

可誰知道如何生產平板玻璃?

敘利亞老師嘆了口氣,直接公布答案,而且一給就是倆。

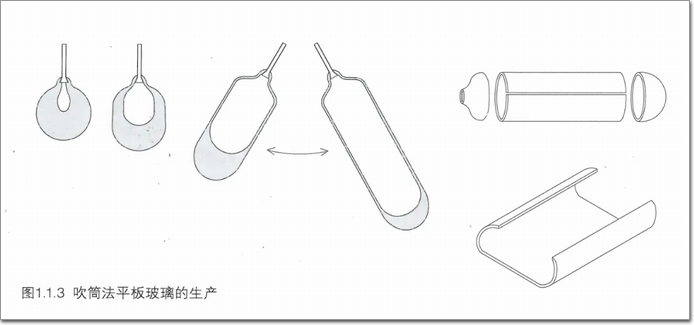

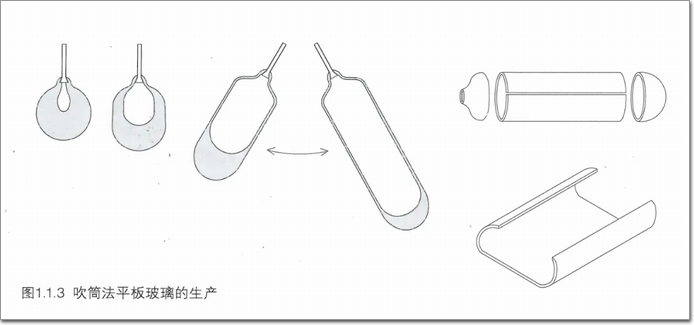

公元一世紀,在吹制鐵管的基礎上,敘利亞工匠發展出了吹筒法玻璃:

1、先通過吹制、搖晃、在桌面上滾動將“氣球”做成一個壁盡量薄的圓柱體;

2、然后切割(詞條“切割”由行業大百科提供)掉圓柱兩端,將冷卻了的圓柱沿縱向切開;

3、再將其放入平板爐內重新加熱并展開成為平板玻璃。

△吹筒法

這種方法,圓柱的尺寸僅受吹制工肺活量的影響。圓柱尺寸最大為長2m,直徑300mm。缺點是玻璃回爐加熱過程會接觸爐底,導致污染。

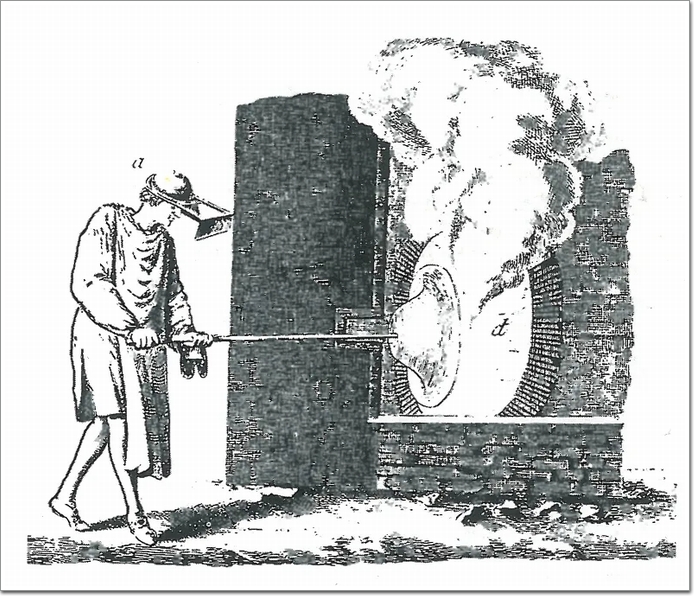

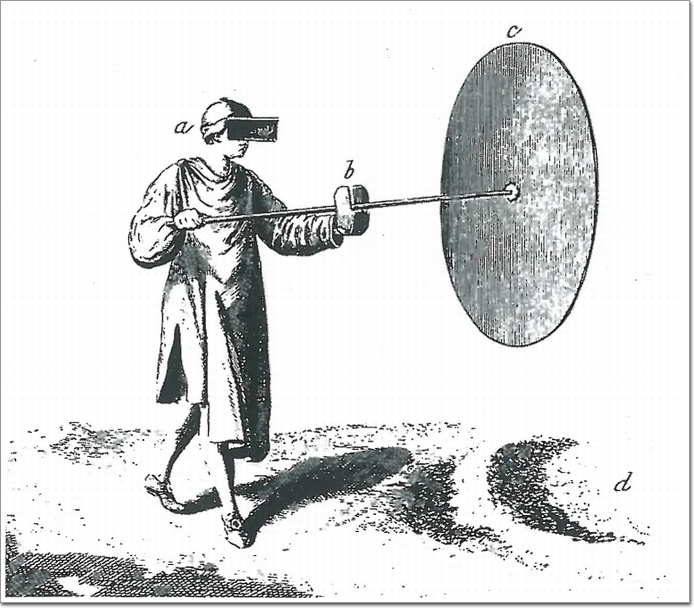

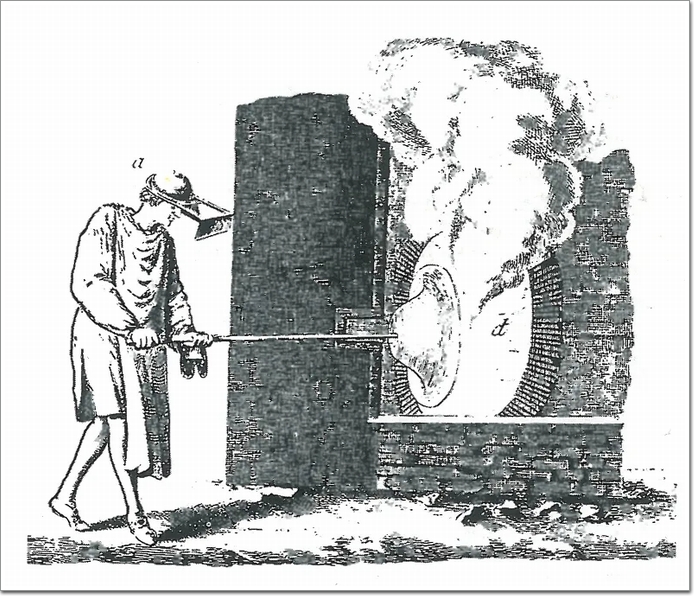

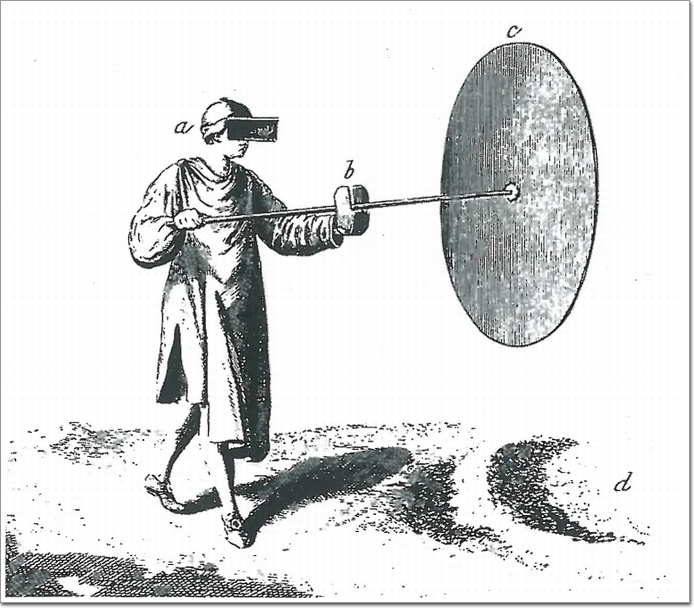

公元4世紀,敘利亞工匠又發明了冕牌玻璃。

1、將玻璃泡吸附在玻璃制造者的鐵棒上;

2、然后脫離吹制鐵管,增大玻璃泡的孔洞形成邊緣;

3、將這種鐘形物體再次加熱,并以一定速度旋轉成一個圓盤;

△冕牌玻璃

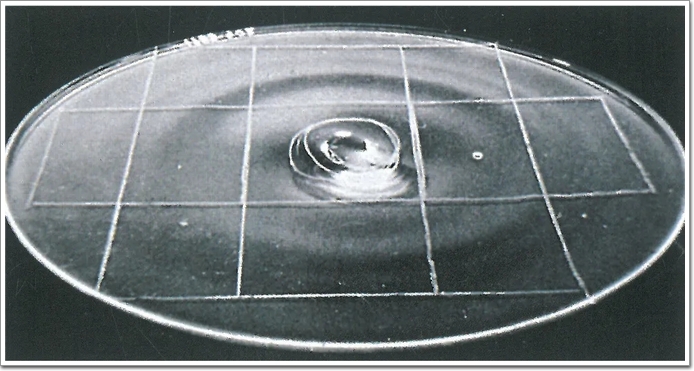

由于生產出的圓盤不平整,玻璃制造者要根據其質量把這塊“冕牌”玻璃切成若干小矩形、菱形或邊形。中心厚,牛眼狀且更小的玻璃塊可以作為無須再切割的小圓窗玻璃出售。

與圓筒法玻璃相比,由于冕牌玻璃沒有接觸爐底,因此可以生產出更均勻平整,純度更高、表面更有光澤的玻璃。

這兩種方法都一直沿用到19世紀中葉。

考古發現,龐培和赫庫蘭尼姆兩地的住宅以及公共浴室首次將玻璃用做建筑外圍護結構(詞條“圍護結構”由行業大百科提供)的一部分。雖然當時玻璃很小(300X500mm,厚30mm-60mm),而且用鉛焊接導致很重,呈藍綠色,還不很透明。但不管怎么說:

公元1世紀,玻璃窗誕生了。

技術的發展從來不能孤立于政治的穩定,玻璃制造在古羅馬到達巔峰之后,并沒有延續輝煌,反而走向了凋零。

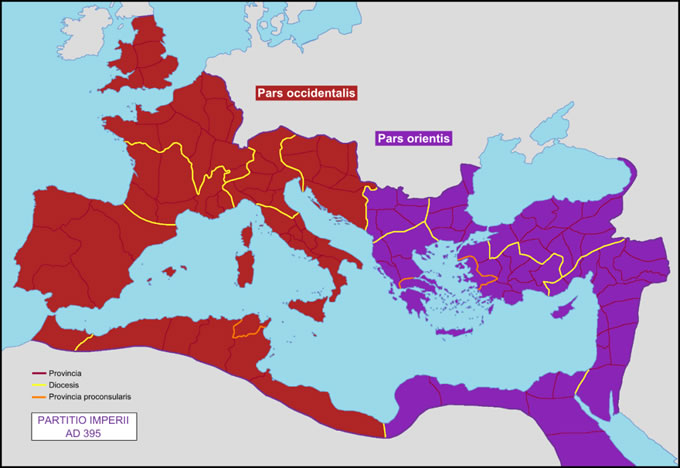

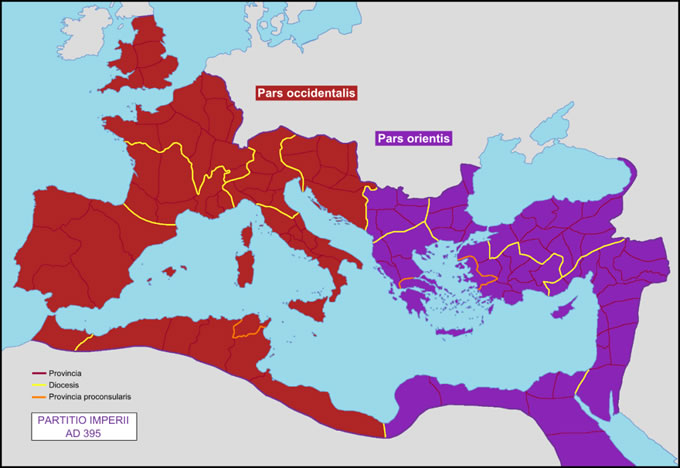

公元四世紀,羅馬帝國由勝轉衰,進而分裂。

△古羅馬帝國分裂

帝國的衰亡帶來的除了戰爭和死亡,還有貿易的斷絕與技術的消亡。

原料運不到產地,成品送不出工廠,印刷造紙術尚未誕生,工匠人死道消,技術失傳。玻璃制造業如同玻璃一樣精致而脆弱,在戰爭中寸寸碎裂。

以476年西羅馬帝國滅亡為標志,歐洲進入了黑暗的中世紀。

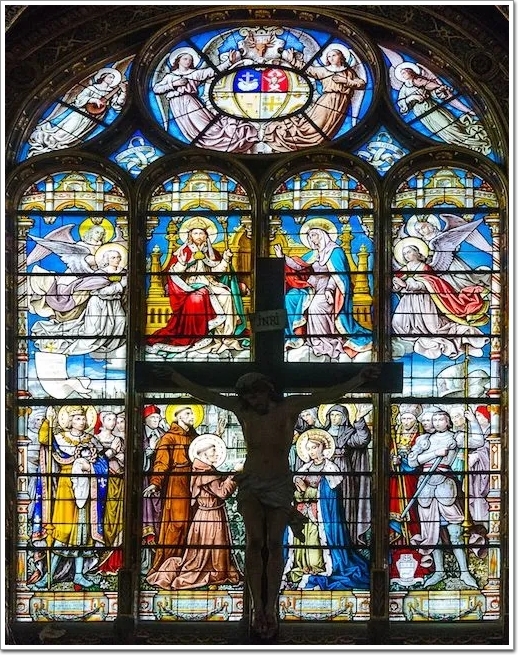

黑暗中誕生了最璀璨的光:

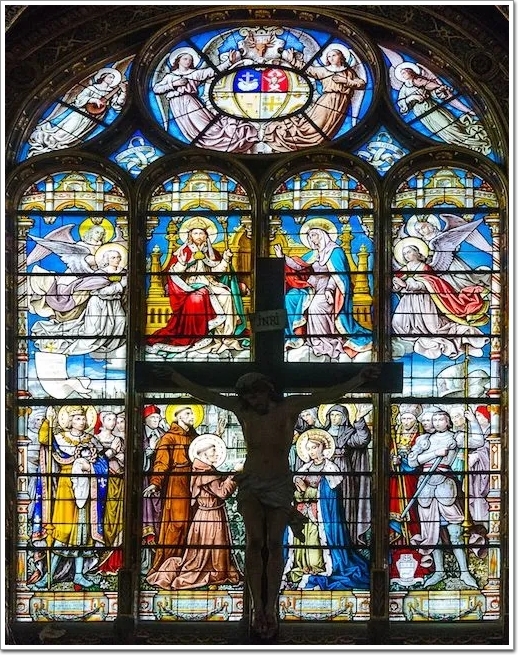

教堂玻璃花窗。

12世紀后半葉,哥特式教堂興起于法國北部,和之前的羅馬式教堂不同,哥特式教堂靠立柱(詞條“立柱”由行業大百科提供)承重,柱子與柱子之間巨大的空間可以由窗填充。

玻璃花窗成為上帝與人之間的過濾器,太陽光線被轉化成一種神秘的媒介,用鉛條連接在一起的印花玻璃,勾勒出宗教故事畫。

因為圖像比文字更加易于傳播,不識字的信徒也可以看懂,這么說吧,玻璃花窗就是中世紀的“短視頻”。

教堂玻璃花窗對彩色片狀玻璃的持續需求,孕育了新的玻璃制造中心。

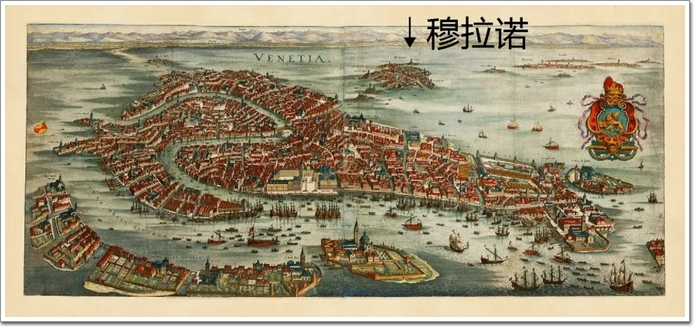

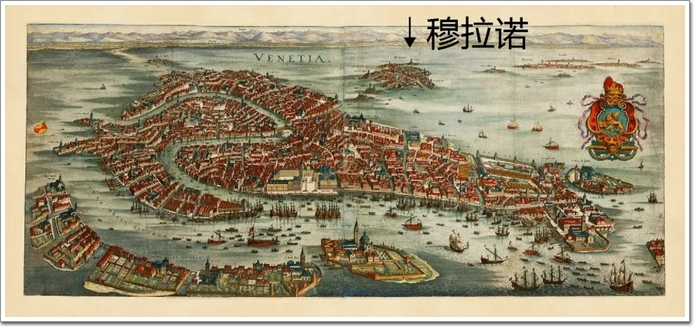

14-16世紀,威尼斯成為新的玻璃制造中心。

由一座小城邦成長為主導世界玻璃生產的地方。以玻璃出口為主業,威尼斯是古羅馬之后頭一個,因為和古羅馬人一樣,他們也抓了一手好牌。

小王

教堂對彩色片狀玻璃的持續需求,讓威尼斯的玻璃產品供不應求。

大王

人們都制造玻璃的硅砂越是干凈潔白,得到的玻璃就越純凈。誰掌控了最優質的原料就能造出最純凈的玻璃,今天是這樣,古代更是這樣,而你猜怎么著?

巧了,當時世界上最好的玻璃原料就在威尼斯。

威尼斯人從本地資源中找到了打火卵石作為制作玻璃的原料,它與海洋海草植物提取的蘇打灰一起形成了一種不同尋常的,純凈堅硬的玻璃。

四個二

11至13世紀,威尼斯享有地中海沿岸溝通東西方的特殊地位,逐漸發展成了融匯東西方的學習中心。

在與伊斯蘭文明的交流中,威尼斯學習了傳承自古羅馬的玻璃制造技術,引進了敘利亞匠人,還知道了在配方中加入錳氧化物作為脫色劑,就可以制造出接近純凈無色玻璃的奧秘!

天時地利人和齊全,

威尼斯生產出了歷史上最純凈無色透明的玻璃,號稱“水晶玻璃”。

因為脫色劑的使用,古羅馬對水晶玻璃的假設,一千年后終于在威尼斯證實了。

△威尼斯玻璃杯

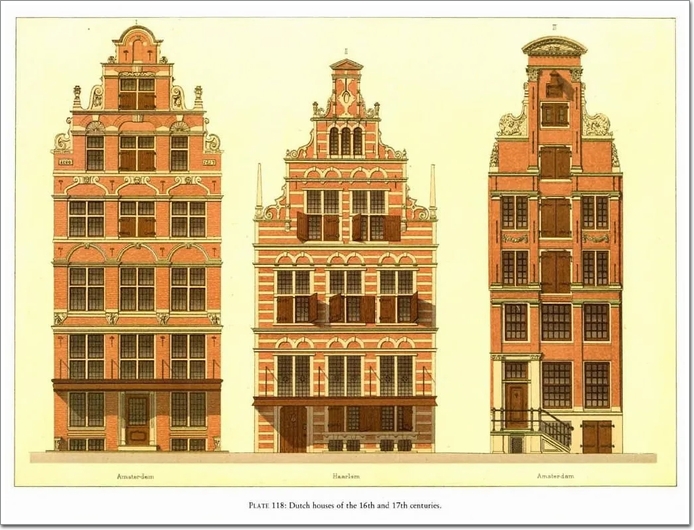

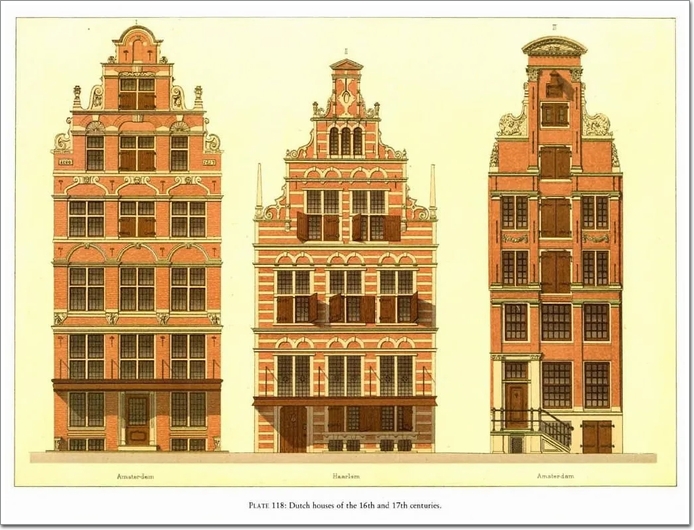

16世紀,透明的窗玻璃才真正出現了,相比古羅馬,除了更透明,尺寸并沒有什么進步,依然很小,相對木板窗,油紙窗,有優勢,也有劣勢。

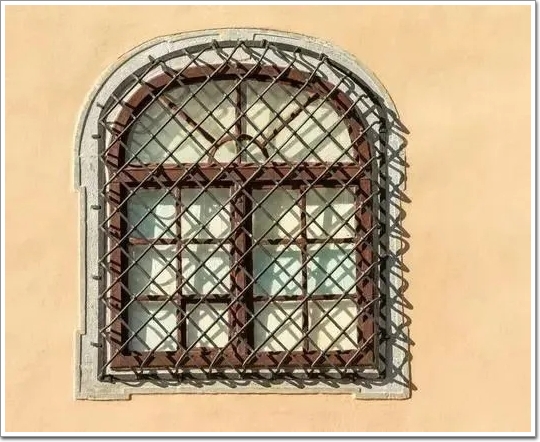

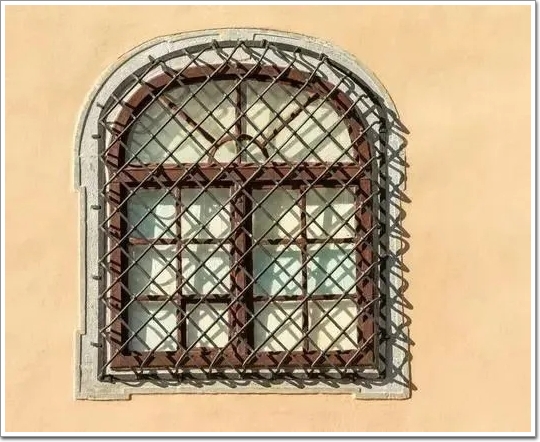

△格子窗

首先,凹凸不平、鑲有鉛條的玻璃塊太重、所以玻璃窗不方便制成開啟扇。耿直如法國人索性只用固定玻璃窗,但因為不方便擦拭,久而久之,可想而知。

其次,因為窗簾并沒有普及,很多人覺得透明玻璃窗的光太刺眼,影響睡眠,不如油紙窗光線柔和睡得香。

第三,玻璃窗還是太貴。在英國,房客通常在搬家時帶走玻璃窗,因為它不是固定裝修的一部分。

第四,透明有何用?你家有花園可以看嗎?

但你家沒有花園不是玻璃的錯,透明玻璃窗開始在歐洲各地富人圈子傳播。

1556年,查理五世皇帝趕去艾斯垂馬杜拉,以購買玻璃為一項要務。

1560年,英國玻璃工業開始興起,因為圈地運動發了大財的農場主,每家都裝上了玻璃窗。

和今天手機屏幕一樣,當時的富人看著密密麻麻的窗格,對著那一塊塊小玻璃犯嘀咕,這玩意兒就不能再大一些嗎?

可當時是真的做不到,連威尼斯也不行。

失之東隅,收之桑榆,開啟大尺寸平板玻璃時代的并不是窗玻璃,而是

鏡子

1600年,法王亨利四世二婚,歐洲各國都派特使來到法國祝賀,向新王后美迪奇獻上各種稀世珍寶,其中,威尼斯國王送的禮物是最受新娘喜愛的,是一面書本大的鏡子,價值高達15萬金法郎,

15萬金法郎,是什么概念呢?

大仲馬在作品中寫到:

一匹西班牙軍馬,黑色無雜毛,六歲口,無疾病和受傷歷史,這樣的馬匹價值是100皮司拖爾左右。《三個火槍手》

100皮斯托爾相當于4金法郎。

也就是說,僅僅一面書本大小的鏡子等于約3萬8千匹戰馬!

其實鏡子的做法在古羅馬就出現了,玻璃加上一層金屬即可,但從來沒有一把鏡子像這把威尼斯鏡子一樣精致透亮!

全歐洲有哪個貴婦不想要這樣一把鏡子?

全歐洲又有哪個國家不眼紅這個利潤?

威尼斯被歐洲各國盯得心里發毛,為了維持秘方(也有安全因素),保持壟斷,玻璃匠人被集中到了一座叫穆拉諾的島上,被嚴禁離開威尼斯共和國,還指定了法律:誰要是把制造鏡子的秘密泄露出去,將判以死刑。

有用嗎?馬克思曾經說過:

一有適當的利潤,資本就會非常膽壯起來。只要有50%得利潤,就會引起積極的冒險;有100%,就會使人不顧一切法律;有300%,就會使人不怕犯罪,甚至不怕絞首的危險。

《資本論》

為了得到威尼斯鏡子的秘密,歐洲各國紛紛行動了起來,法國駐威尼斯大使想盡一切辦法重金收買了幾個威尼斯鏡子技師,并成功偷運回國。威尼斯鏡子的秘密公布于世,從此以后,水銀鏡漸漸地成為主婦們人手一把的生活用品。

威尼斯水銀鏡的秘密,在金屬層上鍍上一層汞合金(詞條“合金”由行業大百科提供),可有效防止氧化。

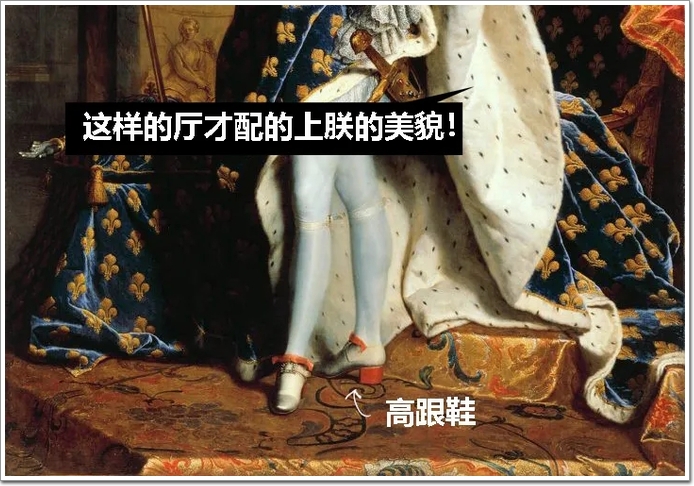

但有的男人比女人更難滿足,比如這個男人。

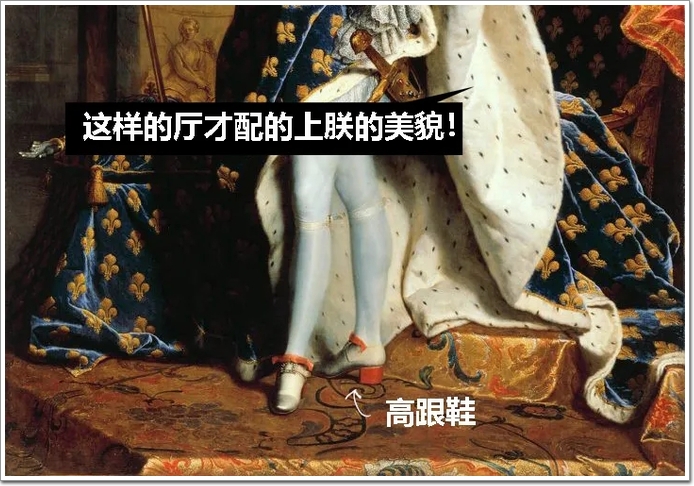

路易十四自號“太陽王”,熱衷建造宮廷建筑,凡爾賽宮就是他的治下興建的。

他的建筑師孟莎(Jules Hardouln Mansart)和布倫(Charles Le Brun)為凡爾賽宮設計了一座俯瞰花園的鏡廳。

△孟莎就是知名的孟莎頂的設計者

大廳的側廊用一排連續的拱窗,引入陽光,樹林,和云影,大廳的另一側是一排連續的鏡子,將美景鏡像,雖在廳內,宛若自然,融化在陽光與美景中。

為了制造鏡廳需要大量尺寸達600X900mm(A1紙大小)的鏡子和窗玻璃,但是當時不管是歐洲哪里的玻璃作坊,都提供不了這種尺寸的平板玻璃。

為什么造不出大尺寸平板玻璃?

因為吹制法,這種制作方法就不適合制造平板玻璃。

不管是吹筒法還是冕牌玻璃,都基于這樣一個前提:用鐵管挑取玻璃液然后用力吹,這種方法制造容器很適合,但制造大型平板玻璃靠肺活量實在效率太低了。

吹筒法玻璃和冕牌玻璃不但厚度不夠,也不夠規則。

制作鏡子的要求又特別高,玻璃厚度均勻,才有足夠的厚度進行雙面研磨和拋光,進行金屬鍍膜(詞條“鍍膜”由行業大百科提供)。

為了解決平板玻璃供應的問題,1678年,路易十四設立了一座專門制造鏡面玻璃的工廠(現在的圣戈班St Gobain公司的前身),重金懸賞制造平板玻璃的新方法。圣戈班直到今天還是玻璃制造巨頭,前不久剛換了新總部。

△© Sergio Grazia

重賞之下必有聰明人。

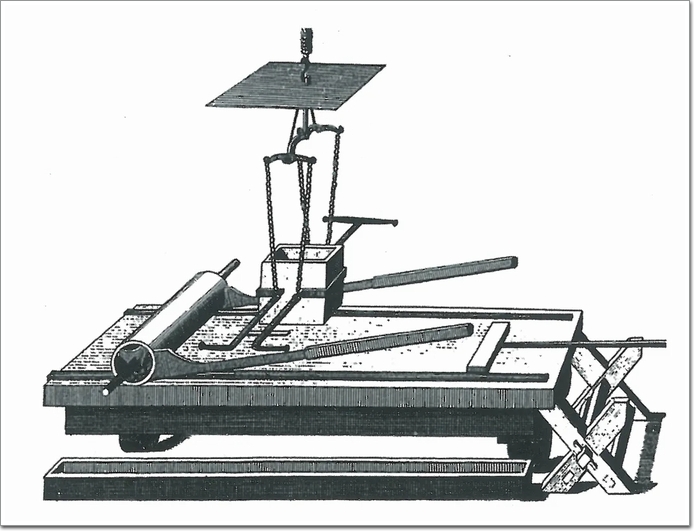

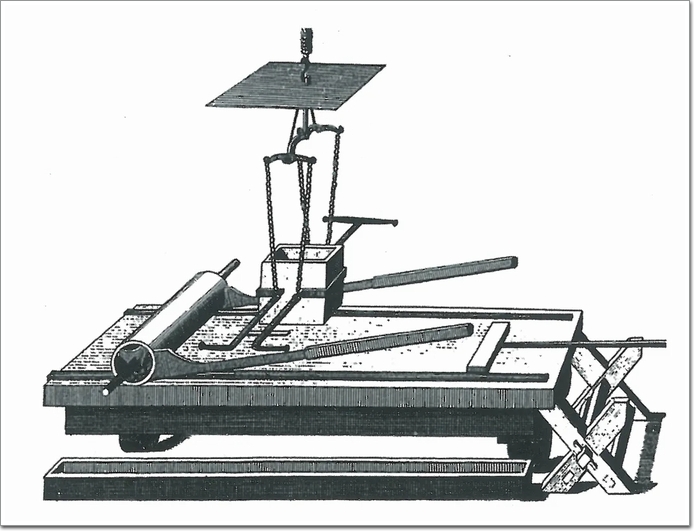

1687年,法國人伯納德(Bernard Perrot)重新思考了如何制造平板玻璃,拋開了吹制法的基本預設,發明了新的玻璃制造的方法——壓鑄(詞條“壓鑄”由行業大百科提供)玻璃工藝。

1、將玻璃熔液潑到一個光滑的、預熱的銅桌面上,

2、然后用水冷的金屬滾軸將其壓成玻璃板。

3、然后用沙子和水進行打磨,最后用氧化鐵制成的混合物做后期拋光。

△壓鑄玻璃工藝

這樣生產出來的玻璃與用先前的幾種工藝生產的玻璃板相比,顯得更加均勻平整,這種方法制造的平板玻璃厚度均勻,尺寸可達1.2mX2m,用較少的人力就能生產出質量更好的玻璃,因此可以降低成本(其實還是很貴)。

上一頁123下一頁

上一頁123下一頁